Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne et déclenche la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le 3 septembre 1939, coup de tonnerre dans bien des demeures françaises ! Honorant la garantie des frontières de la Pologne, la France et la Grande Bretagne déclarent la guerre à l’Allemagne.

Après 8 mois de drôle de guerre, et sous le gouvernement de Paul Reynaud, l’Allemagne engage le combat sur le front de l’ouest le 10 mai 1940 et bouscule, en quelques jours, les armées néerlandaises, belges, françaises et britanniques. Le Blitzkrieg hitlérien triomphe. En dépit de durs combats, la France connaît la plus grave défaite de son histoire.

Le XVème Corps d’Armée (motorisée) fonce sur la Normandie et la Bretagne sous le commandement du Generaloberst Hermann Hoth. Il se compose de deux divisions blindées (Panzer-Divisionen), la 5ème commandée par le général Joachim Lemelsen et la 7ème commandée par le général Erwin Rommel (futur maréchal).

La 5ème division blindée, qui compte trois colonnes motorisées avec 350 chars et 40 000 hommes, fonce sur Rouen après avoir pris Cambrai et Lille. Le 16 juin, la Division reçoit l’ordre de prendre Brest.

Les unités allemandes avancent à marche forcée vers la Bretagne mais aussi vers la Loire. Orléans tombe entre leurs mains le 16 juin.

Toujours le 16 juin, Paul Reynaud, chef du Gouvernement français, refusant la capitulation, démissionne et cède la place au maréchal Pétain.

Le 17 juin 1940, la Wehrmacht pénètre en Bretagne par la ville de Fougères. Ce même jour, le maréchal Pétain ordonne l’arrêt des combats.

Le 18 juin 1940, à 4h30, les Allemands entrent dans Rennes (où la 7ème division blindée du General major Erwin Rommel, qui venait de Cherbourg et se dirigeait vers le Sud par Ancenis, fera étape les 22 et 23 juin 1940).

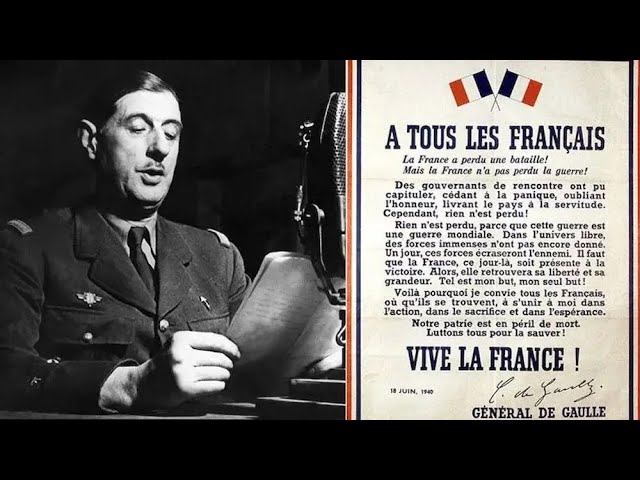

Le 18 juin 1940 (à 22 heures), le Général de Gaulle lance son appel à la résistance depuis Londres qui est peu entendu et écouté par les Français.

Cent-vingt soldats du IIIème Reich arrivent à Bannalec le 21 juin 1940 sous le regard médusé des Bannalécois. Ils appartiennent à la 11ème brigade de chasseurs (Schützenbrigade). Cette brigade avait commencé la guerre au Danemark. C’est en France qu’elle gagne le surnom de « Brigade Fantôme » car son chef, le général major Ludwig Crüwell (surtout connu pour sa participation aux opérations de l’Afrika Korps), manœuvre son unité avec une telle vitesse qu’elle surgit ou frappe toujours là où l’ennemi l’attend le moins. Son insigne représente un spectre chevauchant un char.

Tout ce qui est allemand est alors militaire, affecté à l’ordre et à la défense du pays conquis.

Après l’arrivée de la 5ème division blindée en Bretagne, les autorités allemandes s’organisent. Le 22 juin, le général Lemelsen, commandant de la 5ème Panzer-Division, devient le premier et l’unique gouverneur de Bretagne. En fait, son autorité ne recouvre que les trois départements Finistère, Côtes-du-Nord et Morbihan, avec deux extensions, l’une jusqu’à l’estuaire de la Loire (Saint-Nazaire) et l’autre jusqu’à Redon (Ille-et-Vilaine).

Le 22 juin c’est aussi le jour où l’armistice entre la France et l’Allemagne est signé. Il entrera en vigueur le 25 juin, soit moins de deux mois après l’engagement armé entre les deux pays. Le régime de Vichy, nouveau gouvernement de la France, s’engage alors dans la voie de la collaboration d’Etat avec le régime hitlérien.

Dès le 2 juillet 1940, en Bretagne, des divisions d’infanterie relèvent toutes les troupes d’invasion. Dans le Sud-Finistère, ce sont les troupes de la 61ème division d’infanterie qui représentent l’armée d’occupation jusqu’en février 1941.

D’aucuns ont prétendu qu’au début l’attitude des Allemands était « correcte », or les faits montrent bien que leur présence était accablante pour les Bannalécois. Ceux-ci rejettent immédiatement l’occupant à l’exception d’une poignée de collaborationnistes et d’affairistes. La vie sous l’occupation s’annonce difficile. C’est une véritable épreuve physique et psychologique. Les Bannalécois ne se sont jamais accommodés de cette situation qui les imprègne d’un fort sentiment germanophobe.

Les Allemands s’installent. Ils occupent des établissements collectifs, les écoles publiques, les manoirs et aussi plusieurs maisons particulières.

Les locaux scolaires sont occupés à 70 %. Les écoles de filles et de garçons servent à la Wehrmacht, elles hébergent les troupes de l’infanterie. Les élèves doivent suivre leur scolarité chez des particuliers.

Les hôtels et pièces de logements privés sont également réquisitionnés. Les officiers se réservent les villas ou maisons particulières les plus confortables. Certaines familles bannalécoises doivent alors cohabiter directement avec l’occupant. Le mess des officiers se trouve dans la maison Mayéras, rue du Trévoux. Le capitaine qui commande cette petite garnison installe ses bureaux au 42 rue de la Gare jusqu’au mois de février 1941 puis les transfère place de l’église au-dessus d’un débit de boissons.

Le manoir de Kerlagadic est réquisitionné. Au printemps 1942, les Allemands mettront en place un périmètre de 30 ha autour de Kerlagadic, nécessaire pour stocker des munitions, avec une clôture de barbelés et des points d’accès sous bonne garde : les deux entrées du camp se trouveront l’une au manoir de Kerlagadic et l’autre sur le chemin de Sainte-Anne.

Dès le début de l’occupation, l’administration allemande se superpose à l’administration française mise sous tutelle. Bannalec vit désormais à l’heure allemande (jusqu’aux horloges qui ont été avancées d’une heure) et doit se soumettre rapidement à des règles strictes. Une Charte de l’occupation, proclamation allemande du 20 juin 1940, quasi-identique sur tout le territoire occupé, met les choses au point et est affichée dans les villes.

LA CHARTE DE L’OCCUPATION

Proclamation allemande du 20 juin 1940

L’armée allemande garantit aux habitants pleine sécurité personnelle et sauvegarde de leurs biens. Ceux qui se comportent paisiblement et tranquillement n’ont rien à craindre.

Tout acte de violence ou de sabotage, tout endommagement ou détournement de produits récoltés, de provisions de guerre et d’installations en tout genre, ainsi que l’endommagement d’affiche de l’autorité occupante, seront punis. Les usines à gaz, d’électricité, d’eau, les chemins de fer, les écluses et les objets d’art, se trouvent sous la protection particulière de l’armée occupante.

Seront passibles du tribunal de guerre les individus inculpés d’avoir commis les faits suivants :

- Toute assistance prêtée à des militaires non allemands se trouvant dans les territoires occupés ;

- Toute aide à des civils qui essayent de s’enfuir vers les territoires non occupés ;

- Toute transmission de renseignements au détriment de l’armée allemande et du Reich, à des personnes ou des autorités se trouvant en dehors des territoires occupés ;

- Tous rapports avec les prisonniers ;

- Toute offense à l’armée allemande et à ses chefs ;

- Les attroupements de rue. Les distributions de tracts, l’organisation d’assemblées politiques et de manifestations qui n’auront pas été approuvées au préalable par le commandement allemand ;

- Toute provocation au chômage volontaire, tout refus mal intentionné de travail, toute grève ou lock-out.

Les services publics, la police et les écoles devront poursuivre leurs activités. Les chefs et directeurs seront responsables envers l’autorité occupante du fonctionnement loyal des services.

Toutes les entreprises, les maisons de commerce, les banques poursuivront leur travail. Toute fermeture injustifiée sera punie.

Tout accaparement de marchandises d’usage quotidien est interdit. Il sera considéré comme un acte de sabotage.

Toute augmentation des prix et des salaires au-delà du niveau existant le jour de l’occupation est interdite. Le taux du change est fixé comme suit : 1 franc français pour 0.05 Reichmark. Les monnaies allemandes doivent être acceptées en prime

De plus, un couvre-feu est instauré de 23h à 6h, la vente d’apéritif et de spiritueux à la population civile est interdite, les horaires d’ouverture sont imposés aux commerçants, les armes doivent être déposées à la Mairie, la Marseillaise et les célébrations nationales sont prohibées. La presse, mais aussi la correspondance avec la zone libre, sont rigoureusement surveillées. Des affiches menaçant de représailles celles et ceux qui désobéiraient sont placardées.

Jusqu’au 15 juillet 1940, les Bannalécois peuvent se ravitailler sans grandes difficultés. Puis, à partir de cette date, les restrictions sont de plus en plus nombreuses, d’autant plus que l’entretien des forces d’occupation est à la charge de l’État français. Certaines denrées commencent à faire défaut : huile, café, riz, semoule, chocolat, savon. Très vite, durant l’été, toutes les denrées vont être restreintes, la production agricole étant réquisitionnée presque intégralement par le ravitaillement général pour satisfaire aux exigences de l’occupant. Un système de carte d’alimentation va se mettre en place.

En septembre 1940, pour tenter de donner une bonne image d’eux-mêmes, les Allemands organisent un défilé et un concert sur la place de la Paix. Cette opération de charme n’a pas le succès escompté. Les Bannalécois restent prudemment enfermés dans leurs domiciles.

Si la présence allemande est très forte à Bannalec c’est parce que la commune est située sur un axe routier stratégique qui relie Quimper à Lorient. De plus, elle se trouve dans la zone centre (OBL Mitte) du dispositif de la Todt en Bretagne.

L’Organisation Todt (OT), créée en 1938 à l’initiative d’Hitler, est devenue pendant la Seconde Guerre mondiale un pilier du régime pour l’infrastructure, la défense et la production industrielle. Dotée de pouvoirs extraordinaires avec de larges compétences et une grande indépendance, elle réalise toutes les grandes constructions militaires et civiles du régime. En Bretagne, à partir de 1941, elle a mis en chantier, sur les côtes françaises de l’Atlantique, cinq bases sous-marines destinées à fournir un abri à une trentaine de submersibles. Au début de1942, le gros-œuvre était en partie achevée à Brest, Lorient et Saint-Nazaire.

La liste chronologique des unités allemandes qui ont occupé Bannalec est établie comme suit :

- L’état-major du 1er groupe du régiment d’Artillerie 161(unité 20 406 A sous le commandement du lieutenant -colonel Pannazato) de la 61ème division d’infanterie ; cette division a participé, en septembre 1939, à l’invasion et à l’occupation de la Pologne, puis, en mai 1940, à l’invasion de la Belgique et à la bataille de Dunkerque et enfin à l’invasion de la Bretagne où elle restera force d’occupation jusqu’en janvier 1941. Le 22 juin 1941, elle participera à l’opération Barbarossa puis sera envoyée en renfort sur le front de Léningrad où elle sera anéantie par les troupes soviétiques en janvier 1943 au cours de l’opération Iskra qui visait à briser le siège de la ville.

- La 3ème compagnie (unité 03 063) du bataillon de surveillance territoriale (qui lui est basé à Quimper) en octobre 1941 : les Allemands font installer l’électricité dans la maison de Mme Danielou à Pont Rozhuel.

- La 3ème compagnie (unité 00 786D) du 311ème régiment de la 211ème division d’infanterie cantonne à Bannalec à partir du 29 avril 1941. La division partira sur le front russe au début du mois de janvier 1942.

- De nombreux services (10ème colonne du régiment du train, atelier de maintenance, compagnie de ravitaillement) de la 17ème division d’infanterie (chargée de l’occupation de la zone côtière de Douarnenez à la rivière d’Etel) s’installent à Bannalec en juillet 1942 jusqu’à leur départ en mars 1943. Cette division avait participé à l’invasion de la Pologne en septembre 1939, à la campagne de l’Ouest en mai-juin 1940 et à l’offensive contre l’URSS à partir de l’été 1941 ; après un intermède en France entre mai 1942 et mars 1943, elle retournera sur le front de l’Est où elle combattra jusqu’à la fin de la guerre.

- L’état-major du bataillon antichar (unité 44 938A), la compagnie de ravitaillement (unité 35 056) et l’atelier de maintenance (unité 38 235) de la 94ème division d’infanterie s’installent à Bannalec en mars 1943. Cette division, anéantie à Stalingrad en février 1943, avait été reconstituée à Lorient le 1er mars 1943. Elle sera relevée en juillet 1943 par la 265ème division et partira en Italie le mois suivant.

- La 265ème division arrive à Quimperlé en juillet 1943 où elle restera en place jusqu’en août 1944, avant son repli sur la poche de Lorient. Elle installe à Bannalec plusieurs de ses unités : son armurerie (unité 56 241), son atelier de maintenance (unité26 241), l’état-major de son bataillon de logistique (unité 58 756) commandé par le Rittmeister Berg, la section de ravitaillement (unité 58 756) avec 4 officiers (dont un capitaine qui est à la tête de l’unité de commandement militaire au niveau de la commune), 21 sous-officiers et 162 soldats en juillet 1944, les 1ère et 3ème colonnes du train (unités 57 365 et 14 128).

L’occupation est de plus en plus rude dans le cadre d’une cohabitation forcée qui est devenue totalement insupportable et qui provoque régulièrement tensions et rixes.

Les envahisseurs allemands réquisitionnent tout ce dont ils ont besoin dans les magasins, les usines, les fermes. Ils sont prioritaires. Les denrées se raréfient. Des tickets de rationnement sont distribués à chaque famille en fonction du nombre de ses membres. Les files d’attente s’allongent devant les boutiques d’alimentation. Il faut prendre son mal en patience. Le marché́ noir s’organise. Des patrouilles allemandes sillonnent la ville, mais aussi la campagne pour traquer les Résistants ou pour piller des fermes. La peur règne. Les Bannalécois craignent les arrestations arbitraires. La majorité des habitants fait profil bas.

La guerre et l’occupation provoquent un surplus de travail à la mairie : recherche de logements pour les occupants, établissement des cartes d’alimentation, création d’un service de ravitaillement, réquisitions de toutes sortes auprès des agriculteurs, démarches pour les prisonniers de guerre, etc. De plus, les tensions sont nettes entre, d’un côté, l’administration vichyste (le préfet) et les autorités occupantes, et, de l’autre côté, le maire radical-socialiste Yves Tanguy qui, quoiqu’étroitement surveillé, fait tout son possible pour venir en aide aux Bannalécois. Il sera brutalement révoqué en mars 1942, son premier adjoint, François Pustoch, assurera l’intérim jusqu’à la nomination, en mai 1942, du Dr Alfred Lartigue par le préfet du Finistère, Marie Alexandre Maurice George, zélé serviteur du régime de Pétain, qui nommera aussi les adjoints du nouveau maire.

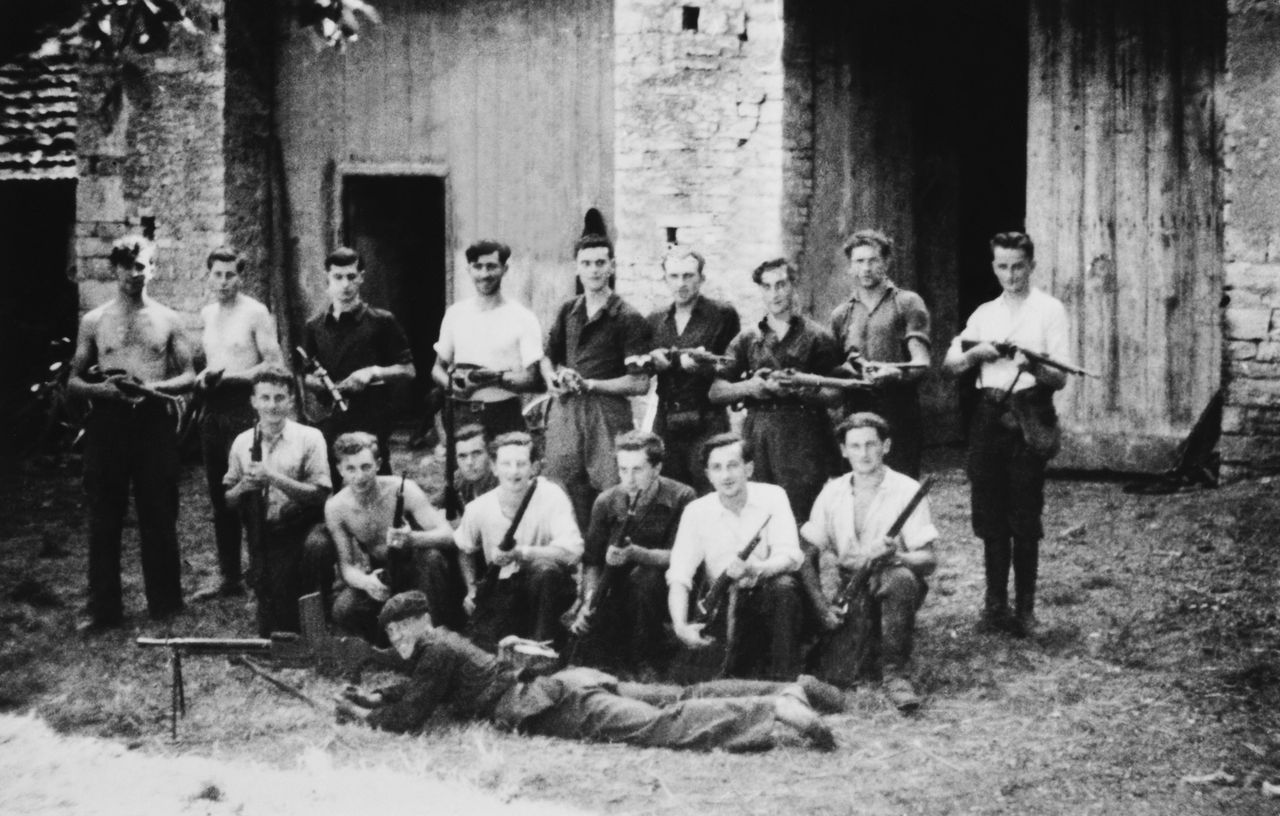

Avec leurs moyens, des hommes et des femmes de toutes conditions s’organisent peu à peu pour résister à l’occupant nazi. Des actes de résistance, d’abord individuels puis collectifs, se mettent en place. Au fil du temps, plusieurs réseaux se développent dans la campagne bannalécoise proche où se dissimulent les maquis à Saint-Anne, à La Roche. Peu armés, certains préparent des actions d’éclat (sabotage de voie ferrée, attaque de train de munitions en 1943), tandis que d’autres œuvrent dans l’ombre (passage de messages entre groupes de maquisards).

Bannalec sera libérée le 7 août 1944.

Bibliographie succincte

« La Seconde guerre mondiale à Bannalec », recueil de recherches historiques, Antonin Flécher, février 2025

« L’occupation allemande dans 141 communes du Sud-Finistère », Alain Floch, Gast Guilvinec 2012

« Ces héros venus de l’ombre », René Le Guénic, Impr. Régionale 1998

« Bannalec à travers les âges – 1000 ans d’histoire », Marcel Kervran, Impr. Régionale 1986

Philippe Juza